科技应用产业正在重塑我们的生活方式。从清晨被智能闹钟唤醒,到深夜通过语音助手关闭卧室灯光,科技应用已经渗透进日常的每个角落。这个产业不仅仅是技术研发,更是将创新成果转化为实际价值的桥梁。

1.1 科技应用产业的定义与范畴界定

科技应用产业本质上是一个连接器。它将基础科学研究与市场需求紧密相连,把实验室里的突破转化为可落地的产品与服务。这个范畴相当广泛,既包含人工智能、大数据、物联网这些前沿技术,也涵盖智能制造、智慧医疗、金融科技等垂直领域。

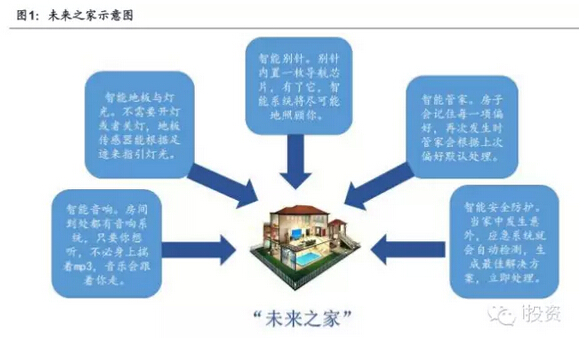

记得去年参观一家智能家居企业时,他们的产品经理告诉我:“我们不做最尖端的算法研究,但我们要让普通家庭用上最实用的智能设备。”这句话恰好道出了科技应用产业的核心价值——不是追求技术的极致,而是实现技术的普及。

这个产业呈现出明显的交叉融合特征。传统行业与新兴技术正在发生奇妙的化学反应,比如农业领域引入无人机植保,教育行业运用VR沉浸式教学。界限变得越来越模糊,创新往往就诞生在这些交叉地带。

1.2 全球科技应用产业发展现状分析

全球科技应用产业呈现出多极发展态势。北美地区在基础软件和云计算领域保持领先,欧洲在工业4.0和绿色科技应用方面独具特色,亚太地区则在移动互联网和电子商务创新上表现突出。

硅谷仍然是重要的创新策源地,但创新中心正在全球范围内扩散。班加罗尔的软件外包、深圳的硬件制造、伦敦的金融科技,都形成了各自独特的产业生态。这种多元化格局让全球科技应用更加丰富多彩。

投资流向很能说明问题。风险资本明显偏向那些能快速商业化落地的科技应用项目。人工智能诊断系统、智能物流解决方案、云端协作工具,这些能直接创造价值的方向更容易获得资金青睐。

1.3 中国科技应用产业发展特点与成就

中国科技应用产业走出了一条特色发展道路。得益于庞大的内需市场和完整的制造体系,中国企业在应用创新方面展现出独特优势。移动支付普及率远超发达国家,共享单车模式被多个国家借鉴,短视频平台创新让世界瞩目。

我注意到一个有趣现象:在中国,科技应用往往先从消费端爆发,再向产业端渗透。微信从社交软件进化成生活服务平台,支付宝从支付工具发展成数字金融入口。这种“由软到硬”的发展路径颇具中国特色。

产业集群效应相当明显。长三角的集成电路、珠三角的智能硬件、京津冀的人工智能,都形成了完整的产业链条。这种区域协同既降低了创新成本,也加速了技术迭代。

中国科技应用产业正在从“跟跑”向“并跑”转变,部分领域甚至实现“领跑”。这个过程并非一帆风顺,但取得的成就确实令人振奋。

科技应用产业正站在新的转折点。那些曾经只存在于科幻电影中的场景,如今正以惊人的速度融入现实生活。这个产业的未来不仅关乎技术创新,更关系到我们如何重新定义工作、生活和商业的基本逻辑。

2.1 科技应用产业最新发展趋势分析

边缘计算与云端的协同正在重塑数据处理模式。设备本身变得越来越智能,能够在本地完成大量计算任务,不再完全依赖云端。这种分布式架构既提升了响应速度,也降低了网络带宽压力。智能家居中的语音助手现在可以离线执行许多指令,这种即时反馈确实改善了用户体验。

人工智能正从“专用”走向“通用”。早期的AI系统往往只能完成特定任务,而新一代的大模型展现出更强的泛化能力。一个训练有素的视觉识别系统,现在既能检测生产线上的瑕疵产品,也能辅助医生分析医学影像。这种跨领域适应性打开了更多应用场景。

数字孪生技术让虚拟与现实的界限逐渐模糊。工厂可以在数字空间里模拟整个生产流程,城市能够通过虚拟模型优化交通规划。这种“先试后建”的模式大幅降低了试错成本。我曾参观过一个智慧园区项目,他们的数字孪生平台成功预测了停车场高峰时段的拥堵问题,提前调整了车辆分流方案。

绿色科技应用获得前所未有的关注。从数据中心的节能改造到电动汽车的智能充电网络,可持续发展不再是可有可无的附加项,而是核心竞争力的一部分。

2.2 科技应用产业投资机会评估

企业级软件服务领域蕴藏着巨大机会。远程办公的普及催生了对协同工具的新需求,但现有解决方案远未达到完美。能够真正理解团队协作痛点、提供无缝体验的产品,很可能成为下一个明星项目。

产业互联网的改造空间令人期待。传统制造业、农业、物流这些基础行业,数字化程度仍然不高。为这些领域提供定制化的科技应用方案,不仅商业价值可观,社会意义也同样重要。有个做智能灌溉的初创企业让我印象深刻,他们用简单的传感器和算法,帮助农民节省了30%的用水量。

医疗科技的应用前景广阔。从AI辅助诊断到远程医疗服务,从个性化健康管理到智能医疗设备,这个领域几乎每个细分方向都值得深入探索。投资这类项目需要更多耐心,但长期回报可能相当可观。

安全与隐私保护技术成为新的投资热点。随着数据价值不断提升,如何确保数据安全、保护用户隐私,已经从合规要求变成了市场竞争优势。那些能提供优雅解决方案的企业,很可能在下一轮竞争中脱颖而出。

2.3 科技应用产业发展面临的挑战与对策

技术迭代速度带来了持续的学习压力。新的框架、工具、标准层出不穷,企业和个人都需要不断更新知识储备。建立持续学习的企业文化,比掌握某个具体技术更重要。适度保持技术选择的谨慎,避免盲目追逐每一个新热点,这种策略在实际运营中往往更可持续。

数据治理成为不可回避的难题。数据质量参差不齐,数据孤岛现象普遍存在,跨组织的数据协作更是困难重重。制定清晰的数据战略,建立规范的数据管理流程,这些基础工作看似枯燥,却决定着科技应用的最终效果。

人才结构需要优化调整。既懂技术又懂行业的复合型人才严重短缺。企业与高校合作开设定制化课程,内部建立轮岗和培训机制,都是值得尝试的解决方案。单纯提高薪资待遇可能不是留住人才的最有效方式,提供有挑战性的项目和清晰的成长路径同样重要。

监管政策需要与创新步伐保持平衡。过于严格的监管可能抑制创新,完全放任又可能带来风险。积极参与行业标准制定,主动与监管机构沟通,这种开放态度往往能赢得更多发展空间。