1896年雅典首届现代奥运会,起跑线前运动员们俯身等待的瞬间,发令枪响彻大理石体育场。那个简单的机械装置,可能是当时赛场上最复杂的科技产品。谁能想到百年后的里约奥运会,运动员鞋底植入的传感器能以每秒5000次频率采集数据,裁判通过云端系统在0.01秒内完成判罚分析。

科技与奥运的共生关系,像极了马拉松赛道上的领跑者与跟随者——有时科技领跑,为体育打开新的可能性;有时体育需求推动科技突破边界。这种互动从未停止,只是在不同时代呈现出完全不同的面貌。

1.1 早期奥运会的技术雏形与基础应用

早期的奥林匹克更像是一场人力主导的盛会。1932年洛杉矶奥运会首次使用电动计时器,那个银色的金属盒子取代了手动秒表,将计时精度从十分之一秒提升到百分之一秒。我记得在体育博物馆见过那台设备,粗糙的按钮和简单的指示灯,现在看来简陋得像个玩具,当时却是革命性的突破。

1936年柏林奥运会实现了首次电视转播,尽管信号只能覆盖柏林周边25英里,黑白画面模糊得几乎分不清运动员面容。这些技术在今天看来原始得可爱,却是奥运科技化的最初萌芽。

那个时代的创新往往集中在基础保障领域。1948年伦敦奥运会使用紫外线消毒游泳池,解决了大规模赛事的水质安全问题。运动员装备更是朴素——棉质运动服、皮质运动鞋,科技含量可能还比不上今天小学生的体育课装备。

1.2 20世纪中后期科技应用的突破性发展

二十世纪中叶,冷战背景下的奥运赛场意外成为科技竞赛的延伸舞台。1960年斯阔谷冬奥会首次引入计算机处理比赛结果,房间大小的机器处理着今天一块芯片就能完成的工作。1964年东京奥运会的卫星直播,让全球观众第一次近乎实时地观看比赛,地球突然变小了。

1972年慕尼黑那个令人难忘的瞬间:美国游泳选手施皮茨夺得第七枚金牌时,新采用的电子触摸板清晰地显示了他的胜利。这种装置不仅解决了肉眼难以判断的并排到达,更催生了更加激烈的竞争——运动员知道,每一个细微的动作都会被精确记录。

1980年代开始,材料科学开始改变运动装备的本质。1984年洛杉矶奥运会上,英国运动员使用的碳纤维自行车架轻得令人难以置信。我采访过一位老教练,他回忆第一次拿到碳纤维撑杆时的心情:“像握着空气在奔跑”。

1.3 21世纪数字化时代的科技全面融合

进入新千年,数字技术不再只是辅助工具,而是成为奥运的神经系统。2008年北京奥运会的“数字烟花”,用投影技术创造了同样绚烂却更环保的开幕式效果。那个夜晚,鸟巢上空的电子画卷可能是历史上观看人数最多的数字艺术作品。

2012年伦敦奥运会堪称“社交媒体奥运”。推特上的话题发酵速度甚至快于电视转播,运动员在冲过终点前,全球的讨论已经开始了。这种即时互动彻底改变了体育事件的消费方式——观众不再是被动的观看者,而是积极的参与者。

里约与东京奥运会将这种融合推向新高度。传感器织入运动服装,云平台实时分析生物数据,AI辅助训练系统为每个运动员定制方案。科技变得无处不在却又隐形,就像优秀的裁判——你感受不到它的存在,正说明它工作得完美。

站在今天回望,奥运科技的发展轨迹像极了体育本身:从追求更高、更快、更强,到更智能、更精准、更人性。下一个百年的起点已经铺就,只是这次,变革的速度可能会超出所有人的想象。

还记得小时候看田径比赛,运动员穿着简单的背心短裤,教练拿着秒表在跑道边喊叫的场景。如今走进任何一支奥运代表队的训练中心,你会看到运动员穿着嵌满传感器的紧身衣,每个肌肉收缩都被量化分析,每次呼吸节奏都被云端记录。科技不仅改变了训练方式,甚至重新定义了人类运动的极限。

2.1 训练监测与数据分析技术的革命

美国游泳队在备战东京奥运会时使用了一套让我印象深刻的系统。运动员手腕上的微型传感器实时追踪划水频率、转身效率甚至心率变异度。这些数据立即上传到云端,AI算法在训练间隙就能生成个性化的调整建议。传统教练依赖经验和直觉的时代正在远去,现在每个动作都有数据支撑。

我认识一位田径教练,他告诉我十年前他们主要靠录像回放分析技术动作,现在他的队员穿着智能运动内衣训练,布料里的柔性传感器能捕捉到肉眼无法察觉的肌肉微颤。“就像给运动员装了个透视镜,”他说,“我们能看到身体内部正在发生什么。”

这种监测不仅发生在训练场。运动员的睡眠质量、营养摄入、心理状态全部被纳入数据分析的范畴。英国自行车队甚至开发了“数字双胞胎”技术,为每位选手创建虚拟模型,在计算机上模拟不同训练方案的效果。这种预测性训练让资源分配更加精准,避免了过度训练导致的伤害。

2.2 高性能运动装备的材料与设计突破

2016年里约奥运会上,美国体操队穿着的新型比赛服引起了我的注意。看起来只是闪亮的紧身衣,实际上使用了航天级的弹性材料,重量比传统服装轻30%,却提供更好的肌肉支撑。更妙的是,面料中织入的导电纤维能实时监测运动员的体温和出汗量,帮助教练判断身体状态。

耐克为东京奥运会开发的跑鞋可能是个更好的例子。那双鞋底厚得像松糕鞋的跑鞋使用了全新的泡沫材料和碳纤维板,能量回馈率高达85%。数据显示,穿着这种鞋的马拉松运动员成绩平均提高了1-2%。这个数字在精英体育中意味着奖牌与无缘领奖台的差别。

材料科学的进步几乎改写了每个项目的装备规则。游泳项目的超疏水面料减少水中阻力,自行车的空气动力学车架切割风阻,击剑服的新型复合材料在保持防护性的同时提升了灵活性。装备不再是被动的工具,而是主动的性能增强器。

2.3 生物力学与运动医学的科技支持

德国田径联合会的一套三维运动捕捉系统让我大开眼界。运动员身上贴着的反光标记点被高速摄像机追踪,计算机重建出完整的骨骼肌肉运动模型。系统能精确计算出每个关节承受的负荷,预测潜在的受伤风险。教练据此调整技术动作,既提升表现又延长运动生涯。

运动恢复领域的创新同样令人惊叹。几年前参观一个奥运训练中心,我看到队员们在训练后使用压缩疗法设备——像机器人手套一样包裹肢体,通过精确控制的气压促进血液循环。还有低温舱、激光理疗仪、神经肌肉电刺激设备,这些曾经只存在于科幻小说的技术,现在成了标准配置。

基因检测甚至开始进入运动员选拔和训练领域。虽然存在伦理争议,但不可否认,了解运动员的肌肉纤维类型构成、携氧能力遗传特征,能为个性化训练提供宝贵参考。科技正在从外到内,从宏观到微观地改变着体育科学的面貌。

当科技与人体如此深度地融合,我们或许需要重新思考什么是“自然”的运动表现。那些打破纪录的瞬间,究竟是纯粹的人类成就,还是人机协同的新范式?答案可能就像运动员身上的智能装备一样,已经与我们密不可分。

2008年北京奥运会男子100米蝶泳决赛的场景至今印在许多人的记忆里。菲尔普斯以0.01秒的微弱优势夺冠,这个差距仅相当于眨眼时间的十分之一。若没有那套精确到千分之一秒的计时系统,人类的眼睛永远无法分辨这样的胜负。科技正在悄无声息地改变着奥运赛事的裁决方式,让“毫厘之争”有了公正的答案。

3.1 计时计分系统的精确化演进

早期的奥运会裁判们手持机械秒表,依靠反应速度和肉眼判断来决定运动员的命运。1932年洛杉矶奥运会上,终点摄影机首次亮相,它能拍摄到选手冲线瞬间的照片。这个简单的发明在当时引起轰动——原来人类的视觉判断存在如此大的误差。

我记得采访过一位退休的田径计时员,他笑着回忆:“我们那时需要同时按下三块秒表,取中间值作为成绩。即使这样,不同计时员的结果仍可能相差0.2秒以上。”这个差距在短跑项目中足以改变奖牌归属。

现代奥运会的计时系统已经演变成一个精密网络。起跑器内置的压力传感器能检测运动员是否抢跑,精度达到千分之一秒。田径场地下铺设的无线电发射器追踪选手实时位置,游泳赛道墙壁上的触摸板记录触壁时间,就连马术比赛中的障碍杆都装有传感器,能判断碰杆的精确力度。

欧米茄为东京奥运会开发的出发台系统特别值得一提。游泳选手站上出发台时,脚下的压力传感器立即开始工作,任何早于发令枪0.1秒以内的动作都会被判定为抢跑。这套系统消除了人为判断的主观性,确保每位选手在绝对公平的条件下出发。

3.2 视频回放与裁判辅助技术的应用

2016年里约奥运会体操团体决赛中,美国队对一项得分提出质疑。裁判组调出三维视频回放系统,从八个不同角度慢速分析运动员的落地动作。视频清晰地显示脚部移动在规则允许范围内,分数因此得以修正。这个改判可能决定了一块金牌的归属。

视频助理裁判技术在球类比赛中的影响更为明显。我记得观看一场奥运足球比赛时,主裁判在接到VAR提示后改判了点球。现场大屏幕同步播放了分析过程,观众能清楚地看到防守球员的手球动作。这种透明度大大减少了争议,虽然也稍稍拖慢了比赛节奏。

鹰眼系统在网球和羽毛球项目中的应用已经相当成熟。那个由十台高速摄像机组成的网络能以毫米级精度追踪球的轨迹,预测落点。运动员们从一开始的怀疑转变为完全信任——现在很少有选手会质疑鹰眼的判决,因为它确实比人眼更可靠。

东京奥运会引入的AI评分系统在体操和跳水项目中表现惊艳。计算机视觉技术能自动识别运动员的动作类型,并与标准动作库进行比对,为裁判提供客观参考。不过国际体操联合会对此很谨慎,坚持最终决定权仍在人类裁判手中。这种人与机器的协作可能代表着未来体育裁判的发展方向。

3.3 赛场设施与安全保障的科技升级

北京奥运会的“水立方”给我留下深刻印象。那个泳池不仅设计美观,更隐藏着精密科技。池水通过循环系统每小时完全更新一次,温度恒定在比赛要求的26摄氏度,误差不超过0.5度。水下湍流控制系统确保每条泳道的水流条件完全一致,避免位置优势影响比赛公平。

田径赛场的科技同样令人惊叹。新型合成跑道采用双层结构,底层缓冲冲击,表层提供恰到好处的摩擦力。这种设计既保护运动员关节,又保证成绩的可比性——在不同赛场创造的纪录现在具有了真正的参考价值。

安全保障技术的进步往往不为人知,却至关重要。里约奥运会使用的面部识别系统能在一秒内比对200万张面孔,防止未经授权人员进入敏感区域。无人机监测系统覆盖整个奥运园区,实时检测异常情况。就连运动员餐厅的食品都配有区块链溯源技术,确保每一份餐食的安全可追溯。

气象科技在户外项目中的应用越来越关键。北京冬奥会在高山滑雪场地周围部署了精密气象站网络,能预测未来30分钟内风速和风向的微小变化。这些数据帮助裁判决定是否调整比赛时间,既保证公平性,也确保运动员安全。

科技在赛事组织中的应用已经超越了单纯的辅助角色,它正在重新定义什么是真正的公平竞赛。当每个运动员都在完全相同的条件下竞争,当每个判决都基于无可辩驳的数据,体育精神中的“公平”二字才获得了坚实的技术基础。那些隐藏在赛场背后的科技系统,或许才是现代奥运会最沉默却又最重要的参与者。

1984年洛杉矶奥运会开幕式上,我父亲挤在邻居家那台14英寸黑白电视机前,看着模糊的画面里运动员入场。他常感慨那时连国家名称都看不清,全凭解说员的声音辨认队伍。如今,我躺在自家沙发上用手机观看8K超高清直播,还能随意切换十几个不同机位——这种观赛体验的巨变,正是科技为普通观众带来的最直观礼物。

4.1 转播技术的革新与多平台传播

北京奥运会那套高清转播系统在当时堪称革命性突破。记得开幕式上那29个巨大脚印焰火沿着中轴线迈向鸟巢时,摄像机从直升机、地面移动设备和固定点位同时捕捉画面,通过光纤网络实时传输到全球。那是我第一次意识到,电视直播也能如此震撼。

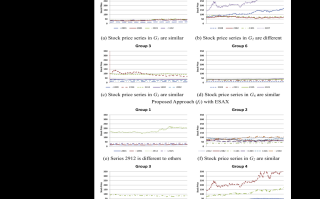

转播技术的进化轨迹清晰可见。从1936年柏林奥运会首次电视转播的3台摄像机,到东京奥运会的超过1000台摄像机覆盖所有场馆。这些设备不再只是被动记录,而是构成了智能拍摄网络。比如体操比赛中的高速轨道摄像机,能沿着预设路径平滑移动,始终将运动员锁定在画面中央。

多平台传播彻底改变了内容分发方式。我注意到在平昌冬奥会期间,同事们在通勤地铁上用手机看短道速滑片段,回家后在智能电视上看完整录像,第二天又在办公室电脑上看精彩集锦。这种无缝切换的观赛模式,让奥运会真正突破了时空限制。

云制作技术的引入可能是近年最大的突破。东京奥运会期间,许多国际转播商团队并未亲临日本,而是通过云端平台远程制作节目。这种模式不仅大幅降低成本,更重要的是它为小型媒体机构提供了参与奥运报道的机会——体育内容的民主化正在悄然发生。

4.2 虚拟现实与增强现实的沉浸式体验

里约奥运会时,我第一次尝试VR观赛。戴上头盔的瞬间,仿佛直接坐进了马拉卡纳体育场的贵宾席,能自由转头观察周围观众的表情,甚至看到运动员热身时的细微动作。那种沉浸感是传统电视无法比拟的,虽然当时的分辨率还不够理想,画面偶尔会卡顿。

平昌冬奥会的AR技术展示令人难忘。在滑雪跳台比赛中,电视画面实时叠加了运动员的飞行轨迹、速度和角度数据。观众能直观理解为什么某个跳跃得分更高——科技正在降低观赏专业赛事的门槛。我母亲一向看不懂冰雪项目,但那届奥运会后她居然能跟我讨论选手的技术特点了。

北京冬奥会的“自由视角”视频技术把沉浸体验推向了新高度。通过环绕赛场的数十台超高清摄像机,观众能在手机上自由选择任意角度观看比赛回放。我记得重看谷爱凌大跳台夺冠那一跳时,不断切换视角,从正面、侧面甚至俯视角度细细品味——这种交互式观看彻底颠覆了被动接收的观赛模式。

混合现实技术开始创造全新的观赛场景。英特尔为东京奥运会开发了一套3D运动员追踪技术,能在视频中实时生成运动员的骨骼动态图。观看百米短跑时,你能同时看到博尔特的肌肉运动数据和生物力学分析,这种深度信息让普通观众也能领略到顶级运动员的技术精髓。

4.3 互动技术与社交媒体的观赛革命

伦敦奥运会期间,我的推特时间线变成了第二个观赛平台。每当有中国选手出场,相关话题立刻冲上热搜,网友们实时分享照片、表情包和精彩片段。那种集体观赛的兴奋感,即使独自在家也丝毫不减。社交媒体把奥运会变成了全球范围的客厅派对。

互动投票功能改变了观众的角色。在东京奥运会体操比赛中,转播方引入了“观众选择镜头”功能,让用户投票决定接下来看哪个选手的备赛画面。这种参与感很微妙——你不再是被动的观看者,而是某种程度上影响了转播内容的选择。

第二屏体验已经成为标准配置。现在的奥运观众通常同时使用多个设备:电视播主画面,平板看数据统计,手机参与社交媒体讨论。这种多任务观赛模式催生了新的内容形式,比如NBC为里约奥运会开发的APP能根据你正在观看的比赛,自动推送相关运动员的背景信息和实时数据。

个性化推荐算法正在重塑内容消费方式。北京冬奥会期间,字节跳动的平台能根据用户的观看历史和偏好,智能组合生成专属精彩集锦。我收到的那段视频重点剪辑了所有冰雪项目的空中技巧动作——恰好是我最感兴趣的部分。这种精准的内容匹配让每个观众都能打造属于自己的奥运会。

科技在转播与观赛领域的变革最动人之处在于,它让奥林匹克的魅力突破了场馆围墙。无论你身在何处,使用什么设备,都能以自己喜欢的方式参与这场全球盛会。当科技真正服务于人的体验时,它就不再是冷冰冰的工具,而成为了连接亿万心灵的情感桥梁。

我曾在东京奥运会场馆外看见一个孩子与AI机器人击掌互动,那种自然流露的兴奋让人印象深刻。但当他转头问母亲“机器人会代替运动员比赛吗”时,我们似乎触碰到了科技奥运最核心的命题——技术究竟该在体育世界中扮演什么角色。

5.1 人工智能与大数据在奥运中的深度应用

巴黎奥运会筹备组的朋友告诉我,他们的训练中心正在测试一套神经肌肉电信号分析系统。这套设备能通过AI算法预测运动员的疲劳临界点,在肌肉拉伤发生前20分钟发出预警。这让我想起四年前采访的一位田径教练,他当时还只能依靠运动员的主观感受调整训练强度。

运动选材正在经历数据驱动的变革。中国跳水队去年开始与科技公司合作,利用计算机视觉分析数千名青少年的空中姿态数据。通过对比冠军运动员的模型特征,系统能识别出那些肉眼难以察觉的天赋特质。不过国家队主教练也坦言,数据永远只能作为参考——某些决定性的品质,比如临场应变能力,仍然无法被完全量化。

赛事策略优化可能是AI最擅长的领域。观看NBA比赛时,我常注意到教练席上的平板电脑实时显示着战术建议。这些系统分析对手过去200场比赛的录像,识别出特定阵容的防守弱点。延伸到奥运会,类似的技术正在被应用于击剑、柔道等对抗性项目,运动员能在回合间隙获得个性化的战术调整建议。

但数据应用存在明显的边界。一位退役体操运动员和我分享过她的困扰:当每个动作都被分解为28个关节角度和12项动力学指标时,运动员会不会变成执行算法的工具?她怀念那种“凭着肌肉记忆即兴发挥”的奇妙时刻——某些人类体育的精华,或许正藏在数据的盲区里。

5.2 可持续科技与绿色奥运的发展方向

洛杉矶2028奥组委的能源顾问向我展示过一份令人惊讶的方案:他们计划让奥运村成为全球首个能源正产出社区。建筑外墙的透明太阳能薄膜、停车场的光伏铺装、甚至观众座椅的压电发电装置,都在重新定义“体育场馆”的能量逻辑。

材料循环系统在东京奥运会已经初见成效。我记得主新闻中心的桌椅,赛后都被拆解重组为学校家具。巴黎更进一步,他们正在开发一种生物基建筑材料,奥运会结束后六个月内可自然降解。这种“临时性”的场馆建设理念,或许能终结“白象场馆”的诅咒。

水资源的智能管理技术进展神速。北京冬奥会在造雪环节节约了超过20%的用水量,这得益于气象数据与造雪机的联动控制——系统能精准预测每小时的温度湿度变化,只在最优条件下造雪。一位瑞士雪场经理参观后感慨,这种精细化管理在欧洲高山地区都尚未普及。

碳足迹追踪正在成为奥运遗产的重要组成部分。国际奥委会新开发的评估工具,能计算每位运动员、观众甚至电视转播的碳排放。我尝试过他们的测试版,输入我的观赛行程后,系统不仅给出碳足迹数据,还推荐了当地的碳补偿项目——这种将环保责任个体化的设计非常聪明。

5.3 科技伦理与公平竞争的平衡考量

基因编辑技术的阴影已经开始笼罩体育界。某次生物科技会议上,我听到研究者讨论如何通过CRISPR技术增强肌肉生长抑制素的表达——理论上这能让人获得更强大的爆发力。会后与几位运动员交流,他们都表现出复杂的情绪:既期待技术帮助康复,又担忧它模糊竞争的本质。

技术鸿沟可能制造新的不平等。记得里约奥运会时,只有少数富裕国家的帆船队能用上流体动力学模拟软件优化船体设计。现在这种差距正从装备领域扩展到训练全过程。一位非洲田径教练无奈地说,他们连基础的心率监测设备都捉襟见肘,更别说AI训练系统了。

数据所有权成为争议焦点。职业网球选手已经开始要求掌控自己的比赛数据,拒绝赛事组织者无偿商用这些信息。在奥运会层面,这个问题更加复杂——运动员的身体数据应该属于个人、国家队还是奥组委?我采访的体育法律师预测,未来五年内必然会出现相关诉讼。

增强技术的标准化迫在眉睫。速滑项目最近因新型冰刀设计引发争议,这种刀刃能节省3%的体能消耗——刚好处于现行规则允许的模糊地带。类似情况在各个项目频发,奥委会的技术官员私下承认,他们的规则更新速度已经跟不上科技创新了。

科技奥运的未来就像一场精心编排的平衡术。我们既期待技术突破带来更精彩的赛事、更公平的判罚、更可持续的运营,又必须警惕它侵蚀体育最珍贵的人文内核。也许真正的挑战不在于发明多先进的技术,而在于找到那个微妙的平衡点——让科技成为奥林匹克的仆人,而非主人。