科技英语翻译不只是简单的语言转换。它更像是在两个不同思维体系间架设桥梁。记得我第一次接触工程手册翻译时,那个关于"finite element analysis"的术语让我在"有限元分析"和"终结要素分析"之间犹豫了很久。这种经历让我意识到,科技翻译需要特殊的认知方式。

科技英语的语言特征与文体风格

科技英语带着鲜明的专业烙印。它的语言往往客观精确,很少出现文学性修饰。句式结构偏向复杂,被动语态使用频率明显高于日常英语。专业术语密集出现,每个词都承载着特定领域的知识重量。

科技文本的文体风格追求逻辑性和规范性。作者通常采用第三人称叙述,避免主观情感色彩。段落之间逻辑衔接紧密,常用数据、公式、图表作为支撑。这种文体风格要求译者在保持专业性的同时,确保中文表达符合技术文献的惯例。

翻译过程中的常见难点解析

专业术语的准确理解往往构成第一道难关。同一个英语单词在不同学科领域可能对应完全不同的中文译名。比如"resolution"在光学领域译为"分辨率",在法律文书中却是"决议"。

句式结构的差异带来另一个挑战。科技英语中常见多层修饰的长句,而中文习惯使用短句表达。直接逐字翻译会导致译文生硬难懂。需要先理清原文逻辑关系,再用地道的中文重新组织。

文化背景的差异也不容忽视。某些科技概念在目标语言中可能缺乏直接对应的表达方式。这时就需要在准确传达原意和符合中文表达习惯之间找到平衡点。

专业术语的准确转换与表达

术语翻译需要遵循"单义性"原则。每个专业术语在特定领域内应该对应唯一的中文译名。这要求译者熟悉该领域的标准译法,不能随意创造新词。

我建议建立个人术语库。将经常遇到的术语及其标准译法整理成表格,随时补充更新。遇到不确定的术语时,优先查阅权威的专业词典和标准文献。

有些术语可能需要保留英文原词。当某个概念在中文中没有确切对应,或者该术语在国际学术界通用时,直接使用英文术语反而更准确。比如"API"在计算机领域就很少被翻译为"应用程序编程接口"。

科技翻译的质量往往体现在细节处理上。一个术语的误译可能改变整段文字的技术含义。保持术语的一致性贯穿全文,这是专业译者的基本素养。

科技英语课文翻译像在解构精密的仪器。每个零件都有其特定位置,重新组装时需要既保持原有功能,又要适应新的使用环境。我翻译过一段关于神经网络架构的课文,那些嵌套的定语从句就像俄罗斯套娃,需要小心翼翼地逐层打开。

长难句的拆分与重组策略

面对科技英语中的长难句,先别急着动手翻译。把句子看作一棵树,主干是核心意思,枝叶是修饰成分。找到主语和谓语动词,就抓住了树的主干。

识别连接词和标点符号很关键。这些是句子的关节处,自然的分割点。看到"which""that"引导的定语从句,或者"although""while"引导的状语从句,就可以考虑在这里断开。

重组时遵循中文的表达习惯。中文喜欢流水句,信息按时间或逻辑顺序排列。把拆开的短句重新串联,像把散落的珍珠串成项链。重要的信息往前放,次要的补充说明可以后置。

有时需要调整语序。英语习惯结论在前,论证在后;中文习惯层层推进,最后得出结论。把倒装的语序理顺,让译文读起来自然流畅。

被动语态的处理方法

科技文献中被动语态无处不在。它让描述更客观,但直译成中文会显得生硬别扭。中文更偏爱主动表达,这就需要灵活转换。

直接把被动变主动是个好办法。找出动作的实际执行者放在主语位置。如果原文没有明确主语,可以补充"人们""研究人员"这样的泛指主语。

使用"是...的"结构。这种句式既保留了被动含义,又符合中文表达习惯。"The experiment was conducted"译成"实验是在特定条件下进行的",听起来就顺耳多了。

有些情况保留被动反而更好。当强调动作承受者时,或者执行者确实不重要时,使用"被""由""受"等字眼是可以接受的。关键是要让句子读起来不像翻译腔。

我记得有段关于材料测试的课文,连续五句都是被动语态。如果全部直译,整段都会变得僵硬。最后我混合使用了多种处理方式,译文才显得生动自然。

科技术语的语境适配

同一个术语在不同语境下可能需要不同译法。就像"cell"在生物学是"细胞",在电学是"电池",在监狱是"牢房"。理解术语出现的具体场景至关重要。

考虑术语在句子中的语法功能。作主语、宾语或定语的术语,其翻译可能需要微调。有时需要增加量词或类别词,让术语更好地融入句子结构。

注意术语的搭配关系。某些术语总是与特定动词或形容词搭配使用。翻译时要保持这种习惯搭配,不能只看单个词的释义。

新术语的翻译需要格外谨慎。遇到教材中出现的新造词,先查证是否有公认译法。如果没有,再根据构词法和上下文创造合适的译名,最好加上原文标注。

科技发展日新月异,术语也在不断更新。保持学习的态度,随时关注专业领域的最新动态。毕竟我们翻译的不是死文字,而是活生生的知识体系。

翻译科技英语课文时,工具就像实验室里的精密仪器。用对了能事半功倍,用错了可能得出完全错误的结果。我刚开始接触量子物理文本时,曾把"quantum entanglement"直译为"量子纠缠",后来查专业词典才发现学界通用译法是"量子纠缠态",虽只差一字,概念内涵却大不相同。

科技英语词典与数据库的使用

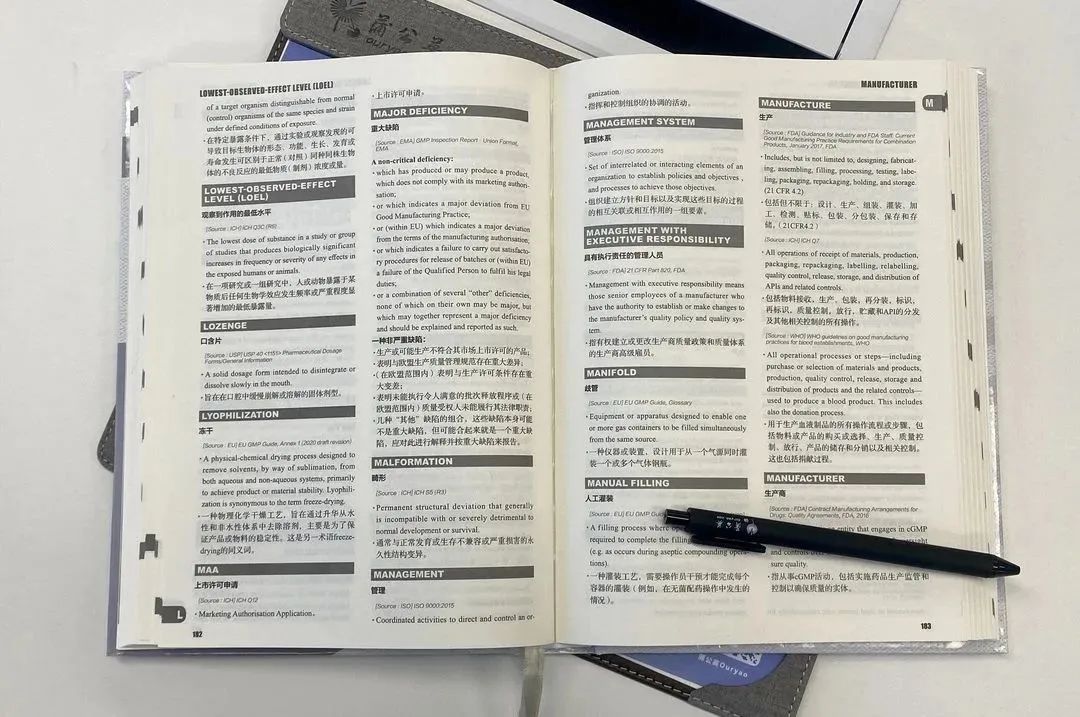

纸质词典依然有其独特价值。那本厚重的《英汉科技大词典》至今还放在我书架上,它的专业词条解释比网络释义更值得信赖。特别是遇到复合术语时,纸质词典提供的完整词条能帮助理解术语的构成逻辑。

在线专业词典的检索效率更高。像术语在线这样的专业平台,收录了国家标准术语,权威性值得信赖。输入一个术语,它能同时显示多个学科领域的对应译法,这种跨学科对比特别有用。

学会使用平行文本数据库。在翻译陌生领域的课文时,我会先找类似主题的中文文献阅读。通过对比中英文表达方式,能快速掌握该领域的语言特点和常用表达。这种语感培养比单纯查词典更有效。

数据库的检索技巧需要练习。简单的关键词搜索可能找不到想要的结果,这时可以尝试同义词搜索,或者把搜索范围扩大到相关领域。有时在机械工程的资料里找不到合适译法,却在材料科学的文献里发现了完美对应。

在线翻译工具的辅助应用

机器翻译适合处理信息型文本。对于科技课文中大段的背景介绍或实验描述,先用机器翻译获取大意,再人工精修,确实能提高效率。但要记住,它只是辅助工具,不能替代你的专业判断。

深度定制翻译引擎能提升效果。主流翻译平台都支持用户上传术语库,把教材里的专业词汇提前导入,下次翻译时系统就会优先使用这些标准译法。这个功能对保持术语一致性特别有帮助。

实时翻译插件的使用要适度。阅读英文文献时,划词翻译确实方便,但过度依赖会影响英语阅读能力的提升。我的经验是:第一遍尽量自己理解,实在卡住时再求助翻译工具。

翻译记忆工具值得尝试。如果正在翻译系列教材或同一作者的多篇课文,这些工具能自动记忆你的翻译选择,遇到相似句式时提供参考。这不仅能保持翻译风格统一,还能避免重复劳动。

优质翻译资源的获取途径

学术数据库是宝藏资源。中国知网、万方数据里不仅有最新研究论文,还有大量经过审校的专业文献翻译。通过阅读这些高质量译文,能学到很多地道的科技汉语表达方式。

专业论坛和社区能解决具体问题。当遇到特别冷门的术语时,在相关领域的专业论坛提问,往往能得到业内人士的准确解答。记得有次翻译"spintronics",就是在物理学家聚集的论坛里找到了最贴切的中文译名"自旋电子学"。

关注标准制定机构的网站。全国科学技术名词审定委员会定期发布规范科技术语,这些是最权威的参考依据。他们的官网更新很及时,新出现的科技术语都能在那里查到推荐译法。

建立个人术语库是个好习惯。我用电子表格记录每次遇到的新术语,包括原文、译文、出处和具体语境。这个习惯坚持了三年,现在已经成为我最宝贵的个人翻译资源。遇到不确定的译法时,翻看自己的记录比上网搜索更可靠。

出版社的资源也不容忽视。很多科技英语教材的出版社网站会提供配套的术语表或参考译文,这些都是经过专家审校的优质资源。可惜很多学生直到课程结束都不知道这些资源的存在。

翻译理论学得再多,终究要在实践中检验。记得第一次翻译半导体制造工艺的课文时,我自信满满地交稿,结果导师用红笔圈出了十几处术语使用不当。那些红色标记就像实验室里的警示灯,提醒我科技翻译容不得半点想当然。

典型科技文本翻译范例

学术论文摘要的翻译需要精准把握信息密度。比如这段关于纳米材料的描述:"The self-assembly of block copolymers provides a versatile platform for fabricating functional nanomaterials with tunable pore sizes." 直接译为"嵌段共聚物的自组装为制造具有可调孔径的功能纳米材料提供了一个通用平台",既保留了原文的学术严谨性,又符合中文表达习惯。

产品技术手册的翻译更注重实用性。翻译工业机器人操作指南时,要把"Ensure the emergency stop button is easily accessible at all times"转化为"确保急停按钮始终处于可立即触及的位置"。这里的"easily accessible"没有直译为"容易接近",而是根据操作场景译为"立即触及",更符合安全规范的实际需求。

研究报告中数据描述的翻译需要特别注意单位转换。英文文献常用英制单位,而中文科技文献普遍采用国际单位制。遇到"the material exhibited a tensile strength of 15,000 psi"时,需要先换算为"该材料的抗拉强度为103 MPa",再写入译文。这种细节处理体现了译者的专业素养。

专利文献的翻译对术语一致性要求极高。同一术语在同一专利中必须保持完全相同的译法,哪怕在普通语境下可以有多种表达。这种严格的一致性要求,确保了法律文本的准确性和无歧义性。

常见错误类型与修正方法

术语混淆是最常见的错误之一。学生经常把"precision"和"accuracy"都翻译为"精确度",其实在计量学中,前者指"精密度"(重复测量的接近程度),后者才是"准确度"(与真值的接近程度)。这种概念区分必须在译文中明确体现。

句式结构生硬照搬的问题很普遍。英文科技文献中常见的长复合句,如果直接按原结构翻译,会产生拗口的中文。比如把"The device, which was developed by our research team, has been proven to be effective in detecting minor cracks in metal structures"直译为"该设备,由我们研究团队开发,已被证明在检测金属结构中的微小裂纹方面有效",就不如拆分为"本研究团队开发的该设备,经证实能有效检测金属结构中的微小裂纹"更符合中文阅读习惯。

语态处理不当会影响阅读流畅度。科技英语中被动语态使用频繁,但中文更倾向主动表达。将"The experiment was conducted at room temperature"译为"实验在室温下进行"比"实验被在室温下执行"自然得多。这种语态转换需要成为译者的本能反应。

文化负载词的误译时有发生。英文"bathtub curve"直接译为"浴盆曲线"虽然形象,但在正式技术文档中,使用"故障率曲线"更为专业。这类术语的翻译需要在形象生动与专业规范之间找到平衡。

翻译质量评估标准

术语准确性是首要评估指标。好的科技译文,专业术语必须符合行业标准,不能出现"个人创造"的译法。评估时可以随机抽查文中的核心术语,核对是否与权威术语库一致。

信息完整度不容妥协。科技翻译要求原文信息零丢失,包括数据、单位、技术参数等所有细节。漏译一个小数点或计量单位,都可能导致严重的技术误解。我习惯完成初稿后,逐句对照原文检查信息完整性。

语言专业性体现在表达方式上。合格的科技译文应该使用符合该学科领域习惯的表达方式。生物医学文献中的"administration"通常译为"给药"而非"管理",工程文献中的"tolerance"译为"公差"而非"容差"。这些细微差别需要译者具备相关领域的背景知识。

逻辑连贯性决定译文可读性。即使每个句子都翻译正确,如果段落之间的逻辑关系不清晰,整体理解仍会受阻。评估时应该通读全文,检查技术描述的推进是否自然流畅,论证过程是否逻辑严密。

格式规范往往被初学者忽视。科技文献中的图表标题、公式编号、参考文献格式等,都需要按照中文出版规范进行调整。这些细节处理体现了译者的专业程度和工作态度。

读者适应性是最终检验标准。译文应该让目标读者——无论是工程师、研究人员还是学生——能够无障碍理解。有时需要根据读者背景调整翻译策略,面向专业人士可以保留更多术语,面向普通读者则需要适当解释。

翻译实践就像实验室里的重复实验,每次尝试都会带来新的领悟。那些被修改的译文、被指出的错误,最终都会转化为宝贵的经验,让你在科技翻译的道路上越走越稳。

翻开那本被我用便签贴得密密麻麻的科技英语教程,突然想起大二那个深夜。为了准备机器人学的期中报告,我对照着学生用书的课文翻译,逐字理解伺服控制系统的专业描述。那些彩色的标注至今还在书页间闪烁,记录着从机械对应到灵活转化的成长轨迹。

科技英语教程配套资源详解

学生用书里的课文翻译往往藏着编者的良苦用心。我注意到优质教程的翻译注释会区分“直译参考”和“意译建议”,比如在处理“the interface is designed to be fault-tolerant”时,既提供字面翻译“该接口被设计为容错的”,也标注更地道的表达“该接口采用容错设计”。这种对比呈现特别适合自学时揣摩翻译思路。

配套的术语表需要你主动延伸使用。除了查阅生词,不妨把术语表当作验证工具——完成课文翻译后,逐个核对核心术语是否与术语表一致。曾经我把“actuator”误译为“驱动器”,直到对照术语表发现标准译法是“执行器”,这个教训让我养成了反向验证的习惯。

教师用书中的补充说明有时比正文更有启发。虽然学生通常接触不到教师用书,但可以通过图书馆借阅或向授课教师请教。里面关于特定句式为何采用某种译法的讲解,往往能解开你苦思不得其解的困惑。我记得有次看到教师用书解释为什么将“it has been demonstrated that...”译为“研究表明...”而非“它已经被证明...”,顿时明白了中文科技文献的表述惯例。

在线资源库正在成为教程的重要延伸。许多出版社现在为教材配备在线数据库,包含课文的额外翻译范例和视频讲解。这些动态更新的内容能弥补纸质教材的滞后性,特别是对于新兴科技术语的翻译指导。

音频资源对培养科技语感很有帮助。听课文朗读不仅训练听力,更能让你感受科技英语的节奏和重音模式。这种语感会潜移默化地影响你的翻译风格,使输出更接近原生科技文献的表达习惯。

自主学习的有效方法

建立个人术语库应该从第一课就开始。我用过最简单的方法就是准备一个专用笔记本,左边记录原文术语,右边写标准译法,额外留一栏记录该术语出现的典型语境。三个月后,这个本子就成了我最可靠的翻译顾问。

回译练习值得每天花十五分钟尝试。选择一段已经翻译好的课文,对照中文译文反向翻译成英文,再与原文对比。这个过程会让你清晰看到自己的表达与地道科技英语的差距。刚开始时,我惊讶地发现自己在回译中频繁使用简单词汇,而原文却用了更精确的专业表达。

主题式积累比零散学习更有效。选定一个科技领域,比如可再生能源,集中阅读该领域的多篇课文和翻译。这种聚焦学习能让相关术语和句式在短时间内反复出现,形成深度记忆。我专攻半导体领域翻译的那两个月,相关术语的提取速度明显提升。

朗读译文能发现视觉检查忽略的问题。当你把译文读出来时,拗口的句式、不自然的连接会立即显现。这是个成本极低却效果显著的自我反馈方法,特别适合检查长句的逻辑连贯性。

同伴互审创造了宝贵的第二视角。找一位同样学习科技翻译的同学,定期交换译文进行互评。别人往往能一眼看出你习惯性忽略的问题,比如我长期过度使用“进行”这个词,就是同伴多次指出后才意识到的。

模拟实战环境提升心理素质。给自己设定时间限制完成翻译任务,模仿考试或工作的真实压力。这种训练能让你在紧张情况下仍保持翻译质量,我第一次参加翻译资格证考试时,就很感激平时这种自虐式的练习。

翻译能力的持续提升路径

从教程到专业文献的过渡需要搭建阶梯。完成课本学习后,不要直接挑战顶尖期刊论文,而是先选择行业技术报告或企业白皮书作为过渡。这类文本的专业难度适中,语言风格也更接近你熟悉的课文翻译。

加入专业社群能获得行业最新动态。科技翻译的术语和表达在不断更新,通过行业协会、线上论坛关注领域动态,可以避免使用过时的译法。我在一个航空航天翻译群里第一次学到“urban air mobility”应该译为“城市空中交通”而非字面的“城市空中机动性”。

跨学科知识储备决定你的翻译天花板。优秀的科技译者通常有意识拓宽自己的知识面,即使主攻机械工程翻译,也会适当了解电子工程和材料学的基础概念。这种跨界知识能在翻译复杂系统描述时提供关键上下文。

定期复盘比持续输入更重要。每个月末回顾本月的翻译作业,总结反复出现的错误类型和突破的难点。我保持这个习惯两年后,清晰地看到自己从机械对应到灵活转化的进步轨迹。

专业认证提供系统性的进阶指引。像CATTI这样的翻译资格认证考试,其大纲和评分标准本身就是很好的学习路线图。即使不参加考试,参照其要求规划学习也能确保方向正确。

教学相长是巩固知识的捷径。尝试向刚开始学习科技翻译的学弟学妹讲解难点,在解释的过程中,你自己对知识的理解会进一步深化。很多时候,我是在准备讲解时才发现自己原先的理解存在偏差。

保持对科技发展的好奇心让学习充满乐趣。当我翻译到脑机接口的课文时,主动去了解相关技术原理,发现这个过程不仅帮助了翻译,更让我对科技本身产生了浓厚兴趣。这种内在驱动让持续学习变得自然而非负担。

那本贴满便签的教程现在还放在书架上,偶尔翻阅时,仍能感受到每个标记背后的思考。科技翻译的学习从来不是线性上升的过程,更像是在迷雾中探索,每前进一步,前方的道路就清晰一分。