科技英语早已渗透进我们每天的沟通方式。打开手机,那些看似简单的操作背后都藏着专业的技术表达。或许你没注意到,发送一条消息、刷一下朋友圈、写一封邮件,都在不自觉地使用科技英语。

社交媒体平台中的科技英语术语

刷朋友圈时,“点赞”按钮旁边写着“Like”,“分享”图标标注着“Share”。这些基础互动词汇已经成为全球社交媒体的通用语言。更专业的术语藏在设置菜单里——“隐私设置”对应“Privacy Settings”,“推送通知”就是“Push Notifications”。

记得上周帮父母设置微信,他们困惑地问我“为什么朋友圈要设置‘三天可见’”。我解释说这属于“内容可见性控制”,他们才恍然大悟。科技英语就这样悄无声息地融入了代际沟通。

平台更新时经常出现“算法优化”、“内容推荐机制”这类表述。虽然听起来专业,其实就是在解释为什么你总看到感兴趣的内容。这些术语让复杂的技术概念变得易于理解。

即时通讯软件的技术表达

每天使用的微信、WhatsApp里,“正在输入”、“已送达”、“已读”这些状态提示都是标准的科技英语表达。群聊功能里的“@所有人”直接借用了电子邮件中的“@”符号,这个设计确实非常直观。

视频通话时遇到的“网络连接不稳定”、“音频输出设备选择”提醒,虽然偶尔让人着急,却准确传达了技术状态。我特别喜欢“静音”这个功能,开会时不小心打喷嚏也不用担心打扰别人。

文件传输时的“压缩中”、“上传进度”、“下载完成”,这些进度提示让等待变得可预期。科技英语在这里扮演着透明沟通桥梁的角色,让用户清楚知道后台发生了什么。

电子邮件中的专业格式和用语

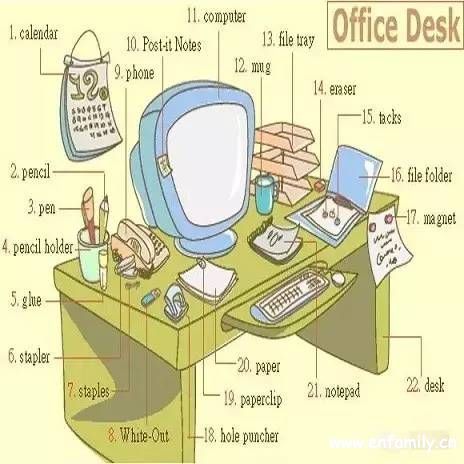

写工作邮件时,“主题栏”必须简明扼要,“正文”需要分段清晰,“附件”要记得添加。这些结构要素构成了电子邮件的标准格式。收件人、抄送、密送这些字段名称,直接决定了信息的传递范围。

前几天收到一封邮件,标题写着“URGENT: Meeting Rescheduled”,立即引起了我的注意。这种标准化的优先级标记让重要信息不会被淹没。邮件的结尾处,“Best regards”已经成为职业沟通的默认签名方式。

自动回复里的“不在办公室”、“收到确认”,虽然简短却有效管理了沟通预期。科技英语在电子邮件中创造了一套全球通用的商务沟通礼仪,让跨时区协作变得顺畅自然。

早晨被智能闹钟唤醒,对着语音助手说“停止闹钟”,开启智能咖啡机煮咖啡,这些日常动作都在与科技英语打交道。智能设备用简洁准确的技术语言搭建起人机交互的桥梁,那些看似简单的指令背后,是经过精心设计的专业表达体系。

智能手机系统界面语言

解锁手机瞬间,“面部识别完成”或“指纹验证成功”的提示就出现在屏幕上。设置菜单里充满专业术语——“蓝牙配对”、“移动数据”、“后台应用刷新”。每个选项都在用科技英语描述复杂的技术功能。

我母亲最近换了新手机,困惑地问我“为什么有些应用需要‘位置服务权限’”。我解释说这就像告诉外卖员送餐地址,她立即理解了权限管理的必要性。科技英语通过生活化的比喻,让抽象概念变得具体可感。

系统更新时出现的“固件升级”、“安全补丁”、“性能优化”,虽然带着技术色彩,实际上在向用户解释设备正在变得更好用。这些术语构建起用户对技术演进的基本认知,让人不再对系统更新感到陌生。

智能家居设备指令词汇

对智能音箱说“调高空调温度”或“打开客厅灯光”,设备准确执行指令的背后,是语音识别系统对科技英语的精准解析。这些固定句式经过大量训练,能识别不同口音但标准化的技术表达。

我家的小爱同学偶尔会误解指令,把“打开卧室灯”听成“打开卧室灯带”。这种误解恰好说明科技英语需要精确到每个词汇。设备预设的“场景模式”、“联动设置”、“定时任务”,让普通用户也能轻松管理复杂的智能家居系统。

智能扫地机器人的“开始清扫”、“返回充电”、“划区清扫”指令,用最简练的科技英语覆盖了所有基础操作。记得第一次使用时,孩子对着机器人喊“去打扫我的房间”,发现它完全听不懂。这个经历让我们明白,与机器沟通需要使用它理解的语言体系。

可穿戴设备功能描述

智能手表上显示的“心率监测”、“血氧检测”、“睡眠质量分析”,这些健康数据标签都是标准的科技英语。它们将复杂的生理指标转化为普通人能理解的健康提示。

我的运动手环每次完成锻炼都会生成“运动报告”,包含“平均配速”、“卡路里消耗”、“训练效果”等专业指标。虽然不完全理解每个参数的具体算法,但这些标准化表述让我能跟踪自己的进步轨迹。

设备设置中的“久坐提醒”、“喝水提醒”、“呼吸训练”,用科技英语构建了健康管理的完整框架。这些功能描述既保持了专业性,又避免了过度技术化,在准确和易懂之间找到了精妙平衡。

扫码支付时屏幕上闪过的"交易成功",网上转账时确认的"收款人信息",这些日常金融操作背后都离不开科技英语的精准表达。数字支付系统用标准化的技术语言构建起安全可靠的交易环境,每个术语都承担着明确功能边界的重要任务。

移动支付平台的技术术语

打开支付宝或微信支付,"扫一扫"、"付款码"、"收银台"这些界面选项用简洁的科技英语指引用户完成支付流程。看似简单的按钮标签,实际上经过了严密的行为逻辑设计。

上周帮邻居阿姨设置手机支付,她指着"小额免密支付"选项问我这是什么意思。我解释说就像超市存包柜投币后自动开锁,不需要每次输入密码。她恍然大悟的表情让我看到科技英语通过生活类比降低理解门槛的力量。

交易记录里的"商户名称"、"交易类型"、"订单状态",用标准化词汇记录每笔资金流向。退款时出现的"原路返回"、"处理中"、"到账通知",准确描述了资金退回的整个过程。这些术语构成了用户对电子支付信任的基础。

网上银行操作指南

登录网银时遇到的"双重认证"、"短信验证码"、"安全证书",这些安全措施的名称直接说明了它们的技术原理。银行系统通过科技英语向用户传达安全防护的层级和机制。

我第一次使用跨境汇款时,被"SWIFT代码"、"中间行"、"汇款路由"这些术语搞得一头雾水。银行客服耐心解释SWIFT就像国际邮编号码,中间行如同转运站,专业词汇顿时变得亲切起来。这种从陌生到熟悉的过程,正是科技英语融入日常的典型路径。

理财产品页面的"年化收益率"、"风险等级"、"起购金额",用精确定义的科技英语帮助用户做出投资决策。记得朋友曾经把"浮动收益"误解为"保证收益",差点造成损失。这个经历让我意识到,准确理解金融科技术语对资金安全多么重要。

加密货币相关词汇解析

比特币钱包里的"区块链"、"哈希值"、"去中心化",这些概念通过科技英语从极客圈走向大众视野。每个术语都承载着特定的技术理念和运行机制。

我尝试购买数字货币时,平台要求设置"助记词"、"私钥"、"公钥地址"。起初觉得这些词汇过于技术化,直到看到有人因丢失私钥永久失去比特币的报道,才理解这些术语背后的安全考量。科技英语在这里不仅是功能描述,更是风险提示。

交易所界面上的"杠杆交易"、"现货市场"、"合约平仓",用专业词汇划分不同的交易模式。新手常被"做多"、"做空"这样的术语困惑,实际上它们只是表达了对价格走势的不同判断。科技英语在加密货币领域创造了一套全新的表达体系,正在逐渐融入主流金融话语。

深夜追剧时跳出的"4K超高清",游戏加载时显示的"渲染中",这些看似简单的提示词构建了我们与数字娱乐世界的连接桥梁。科技英语在影音游戏领域创造了一套独特的表达方式,既传递技术参数,又塑造用户体验。

流媒体服务技术参数

打开Netflix或Disney+,"HDR"、"杜比全景声"、"自适应码率"这些选项决定了我们的观影品质。每个缩写背后都代表着一整套技术标准,从色彩范围到声音定位都有精确规范。

上周和表弟一起看球赛直播,他指着屏幕上转圈圈的"缓冲中"问为什么卡住了。我解释说就像水管流量突然变小,数据来不及传送到设备。他马上理解了这个技术术语描述的网络状态。科技英语通过生活化的隐喻,让复杂的传输过程变得直观可感。

个人设置里的"播放质量"、"下载分辨率"、"同时播放设备数",用清晰的科技英语界定服务边界。记得有次朋友抱怨视频模糊,检查发现他选了"自动"模式而非"最高画质"。这些看似细小的选项差异,实际影响着每天数小时的娱乐体验。

游戏界面和操作说明

启动《原神》时显示的"资源更新"、"预下载",进入游戏后的"帧率显示"、"画质设置",这些术语构成玩家与虚拟世界的第一个接触点。每个按钮标签都经过精心设计,平衡专业性与易懂性。

我刚开始玩《艾尔登法环》时,完全不明白"锁定目标"、"体力条"、"韧性值"这些参数的意义。直到角色反复死亡后才慢慢理解,原来"韧性"决定了受攻击时是否会被打断动作。游戏科技术语就像秘密语言,理解它们就等于拿到了通关秘籍。

多人游戏里的"匹配机制"、"延迟补偿"、"命中判定",用专业词汇描述游戏核心逻辑。组队时经常听到队友喊"卡视角了"、"有穿模bug",这些游戏圈特有的科技英语,已经成为玩家间沟通的通用语。它们不只是功能说明,更是一种文化身份的象征。

数字内容创作工具术语

剪辑视频时遇到的"时间轴"、"关键帧"、"渲染队列",这些工具术语将复杂的制作流程模块化。每个专业词汇都对应着具体的操作方法和预期效果。

第一次用Photoshop修图时,被"图层蒙版"、"智能对象"、"混合模式"搞得手足无措。后来看教程才明白,这些术语实际上是把传统暗房技术数字化后的新命名。科技英语在这里架起了传统技艺与数字工具之间的桥梁。

直播软件里的"绿幕抠像"、"虚拟摄像头"、"推流设置",用精确的技术语言降低创作门槛。记得帮朋友调试直播时,她始终不理解"比特率"对画质的影响。我用水管粗细比喻数据流量后,她立刻明白了参数调整的意义。这种术语理解的过程,正是从消费者转向创作者的关键一步。

短视频平台的"算法推荐"、"完播率"、"垂直内容",这些分析术语正在重塑创作逻辑。创作者需要理解平台如何通过"用户画像"、"兴趣标签"分发内容。科技英语不再只是工具说明,更成为了解数字生态运行规则的必要知识。

早上九点打开电脑,弹出的"软件更新提示";下午三点视频会议里提到的"云端协作";晚上预习网课时遇到的"互动白板"。这些看似普通的办公学习场景,实际上都建立在科技英语构建的沟通体系之上。科技英语已经成为现代知识工作者不可或缺的基础能力。

办公软件功能描述

Word文档顶部的"审阅"选项卡,Excel里的"数据透视表",PowerPoint中的"幻灯片母版"。这些功能名称不只是按钮标签,更是工作效率的关键。理解它们意味着能快速找到所需工具,而不是在菜单里盲目摸索。

上周帮同事处理一个表格,她抱怨"筛选"功能无法使用。检查后发现她混淆了"自动筛选"和"高级筛选"的区别。这两个看似相似的功能,实际对应完全不同的数据处理逻辑。科技英语在这里充当了精准的操作指南。

"共享文档"、"版本历史"、"权限设置"这些概念重新定义了文件管理方式。记得刚开始使用在线文档时,我总担心同事会误删内容。直到理解了"修订记录"和"恢复版本"的工作原理,才真正体会到协同办公的便利。这些术语背后是整个工作流程的数字化重构。

Outlook日历中的"重复周期",Teams里的"频道"和"线程",用科技英语构建起现代办公的时间与空间结构。每个专业表达都对应着特定的协作模式,理解它们就能更自如地穿梭于不同的工作场景。

在线教育平台技术语言

登录网课平台时遇到的"学习仪表盘"、"进度跟踪"、"知识图谱",这些术语将抽象的学习过程可视化。它们不只是界面文字,更是数字化学习的方法论指引。

我表妹最近开始上网课,总是分不清"直播课"和"录播课"的区别。直到有次错过直播后,她才明白"回放功能"的重要性。科技英语在这里定义了不同的学习节奏和参与方式。

"智能题库"、"自适应学习"、"错题本"这些功能名称,背后是教育科技的最新成果。平台通过"学习分析"和"能力评估"为每个学生定制路径。理解这些术语,就能更好地利用平台提供的个性化服务。

在线讨论区的"帖子置顶"、"精华标记"、"回复通知",构建了虚拟课堂的互动规则。学生需要知道如何通过"@提及"引起老师注意,如何使用"私信"进行单独交流。这些看似简单的功能描述,实际构成了远程学习的社交基础。

远程协作工具专业表达

Zoom会议里的"虚拟背景"、"举手功能"、"分组讨论室",这些术语重新创造了会议室体验。每个功能名称都对应着线下会议的某个场景,但赋予了新的数字形态。

我们团队最近尝试使用Miro进行头脑风暴。刚开始大家都不理解"无限画布"和"框架"的作用,觉得还不如实体白板方便。直到项目经理展示了如何用"便签"和"连线"组织想法,我们才意识到这些工具术语背后是全新的协作哲学。

"屏幕共享"、"远程控制"、"文件传输"这些基础功能,已经成为远程工作的标配。记得有次给客户演示产品,网络突然变差导致"画面卡顿"。我立即切换到"仅共享音频"模式,保证了沟通不中断。这种应对能力,很大程度上依赖于对工具术语的准确理解。

Slack中的"工作流自动化",Trello里的"看板视图",Notion的"数据库关联",这些高级功能正在重塑团队协作模式。理解"模板库"、"集成应用"、"API连接"等概念,意味着能从工具使用者进阶为工作流程的设计者。科技英语在这里不仅是操作指南,更是提升团队效能的思维框架。